ru-r

対戦表

| あ | い | う | え | お | 得点 | 勝敗比 | 順位 | |

| あ | --- | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 8 | 8-2 | 1 |

| い | 0-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 6 | 5-5 | 2 |

| う | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-0 | 6 | 6-5 | 3 |

| え | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 5 | 5-7 | 5 |

| お | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | --- | 5 | 2-7 | 4 |

| あ | い | う | え | お | 得点 | 勝敗比 | 順位 | |

| あ | --- | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 8 | 8-2 | 1 |

| い | 0-2 | --- | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 6 | 5-5 | 3 |

| う | 1-2 | 1-2 | --- | 2-1 | 2-0 | 6 | 6-5 | 2 |

| え | 1-2 | 2-1 | 1-2 | --- | 1-2 | 5 | 5-7 | 4 |

| お | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | --- | 5 | 2-7 | 5 |

対戦表(自動作成 Excel)

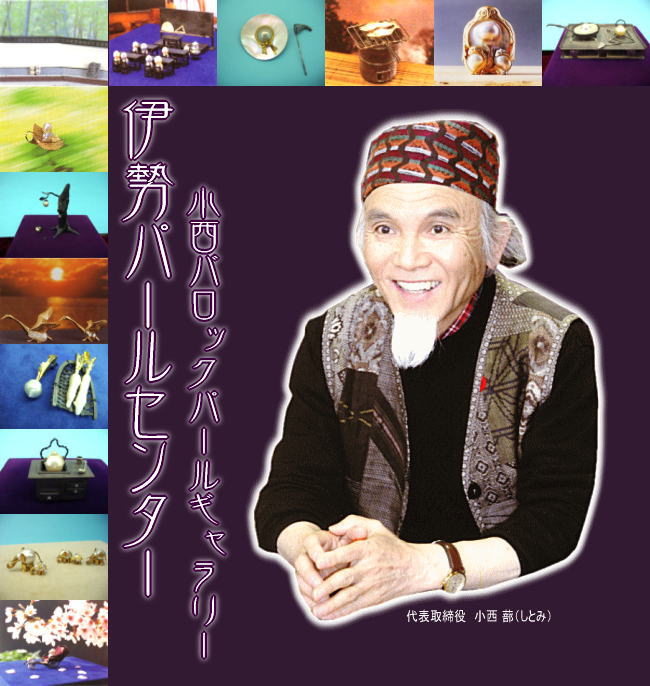

- 対戦表(組合せ)PDF

3人 ・ 4人 ・ 5人 ・ 6人 ・ 自動作成 Excel-

順位について

リーグ戦の中に棄権がないことを前提に記載。

4人リーグなら、

・1人が3勝0敗、残る3人が1勝2敗。

・3人が2勝1敗、残る1人が0勝3敗。

・2人が2勝1敗、残る2人が1勝2敗。

といったパターンがあります。

いずれの場合も、ルールでは並んだ選手だけの勝ち負けを抜き出して比べます。

2人が並んだ場合は、直接対決で勝ったほうが上位。

多人数のリーグで3人が並んだ場合、3人同士の勝ち負けを抜き出してみて、

まず勝ち数が多いひとがいれば、その人が上位。

3人同士の勝敗が1勝1敗で並んでいる場合は、

「勝ったゲーム数」÷「負けたゲーム数」で数字が大きい人が上位。

(ここで言う「ゲーム」は俗に言う「セット」のことです。

ルールに「セット」という言葉は存在しないので、正しくはゲームと

いい、「勝ったゲーム数」÷「負けたゲーム数」のことを「ゲーム率」と

いいます。)

3人同士の試合結果が、全部3-0や全部3-2という場合は、ゲーム率を

計算しても同じ数字になってしまい、順位がつきません。その場合は、

「取ったポイント」÷「取られたポイント」の「ポイント率」を計算して

順位を決めます。

「ポイント率」まで同じになってしまった場合は、ジャンケンやくじで勝ち

負けを決めます。

まとめると、

・並んだ選手だけの成績を抜き出して比べる。

・「勝敗→ゲーム率→ポイント率→くじ」の順序で比べていく。

ということになります。

(最初に棄権がない場合を前提にしたのは、ルールでは本当は勝ち=2点、

負け=1点、棄権=0点という形で「試合得点」というものを計算して、

点数が多いほうが上位という考え方をするからです。しかし、棄権がなけ

れば試合得点と勝敗の順位は全く同じになります。)

【補足】

上に書いた内容は、日本卓球ルールを説明したものなので、日本卓球ルールで

行われる大会では、特別に大会規則でリーグ戦の順位決定方法を変えていない

限り、全ての大会で上のような計算がなされます。

ポイントは、成績が並んだ選手以外との勝ち負けは関係ないっていうことですね。

順位を有利にするためには、リーグ戦では勝ち試合は出来る限り3-0で勝ち、

負け試合もできるだけ2-3まで粘りましょう。

☆促進ルール☆

↑のようなルールがありまして

1ゲームが10分すぎても終わらない場合は促進ルールが適用されます

相手のサービス後、自分が13回目の正規のリターンをしたときポイントになる

ただし9対9以降であれば適用されない

その2

1ゲームが10分が経過しても終わらない場合に適用される。ただし、対戦両者のポイントの合計が少なくとも18点に達した場合は適用されない。また対戦者双方の合意があれば、10分経過していなくても促進ルールを適用することができる。

制限時間に達すると促進ルール適用が審判から宣告され、促進ルール適用下で競技が再開される。制限時間に達した時がプレー中であった場合は、審判はそのプレーを中断させてルール適用を宣告する。その際、中断されたラリーでサービスを行っていた競技者からのサービスで競技が再開される。

一般に卓球の1ゲームは5分程度で終わることが多く、ドライブ主戦型や前陣速攻型などの攻撃型選手の試合で10分を越えることは稀であるため、促進ルールが適用されるケースは少ない。カット主戦型を始めとする守備型との対戦では、ラリーが長く続くため試合時間が延びることがあり、特に守備型同士の試合で両者共に守備に徹すると10分を超える可能性もあり促進ルールが適用されやすい傾向であるが、どちらかの選手が攻撃を仕掛ける展開になった場合、促進ルールを適用せずに試合終了するケースも多々ある。

促進ルールが適用された場合、13回のリターンに成功すればレシーバー側の得点となるため、サーバー側は攻撃する必要性が出てくる。そのため、最終的には守備型選手であっても攻撃で得点する戦術が必要になる。

得点・失点に分けてスコアを付ける、というのが一つの方法です。

相手のエース、相手のエラー

自分のエース、自分のエラー

この4つに分けます。

「エース」とは、自分の力でもぎ取った点のこと。

サービスエースや、スマッシュなどで取った点です。

「エラー」とは、凡ミスのこと。

チャンスボールを打ち損じたり、何でもないところでミスしたり。

相手に取られた点ではなく、相手にプレゼントした点です。

- リーグ戦の記録例 (順位計算方法)PDF 「W/O W」で不戦勝、「W/O L」で不戦敗を表しています 。 日本卓球ルールブックより

レシーバーが13回の返球を成功させた時点でレシーバーのポイントになる。サーブは一本交代。

世界卓球2014女子準々決勝 石垣優香-リー・ジエ 「47分」

直前のページへ戻るーーーーーーー

STT卓球台(テーブル、ネット、サポート)

サイドエンドに位置番号を付けました。

1. サイド先端 エンドより60センチ

2. ①より20センチ

3. ①より40センチ

4.コーナー

7.サービス・レシーバーエリア中央

10.左右エリアの中央(印)

エンドからネットに向かって60センチ(フレーム内側)

④~⑩の長さ76.25センチ エンドの長さ 152.5センチ(フレーム内側)

1.卓球台

卓球台は、(財)日本障害者スポーツ協会公認

2.テーブル

(1)テーブルの上面は、長さ274cm、幅152.5cmの長方形で、床上76cmの水平面とする。

(2)テーブルの上面は、木製で、平坦で継ぎ目のないものとする。

(3)テーブルの上面は、均一の濃緑色または白色で、無光沢とする。

(4)テーブルに次のフレームを取り付ける。

ア.テーブルのエンドに、エンドフレームを取り付ける。

イ.テーブルの両サイドに、エンドからネットに向かって60cmの長さのサイドフレームを取り付ける。

ウ.フレームは、内側、外側ともに垂直で、高さはコート上1.5cm、上面は水平で幅1cmとする。

フレームの上面と外側面との角を平坦な斜面にしてある場合、たとえ幅1cmを超えても、この斜面も上面の一部と見なす。

エ.フレームは木製とする。

オ.センターラインの位置を示すために、センターラインの延長上で、エンドフレームの外中央に、突起物をつける。

(5)テーブルの中央には、エンドフレームと平行にネットを張る。

(6)テーブルの上面を、それぞれに区分するために、次のラインを引く。

ア.「守備ライン」は、左右のサイドフレームの先端を結ぶ。ラインはサイドフレームの内側の端に引く。

イ.「センターライン」は、サイドフレームに平行に引かれ、「広義の守備コート」を左右に二等分する。

センターラインは、前コートに引かれていても良い。

解説:センターラインの中央が、テーブルの上面の横幅の中央である。

ウ.テーブル上のラインは全て幅1cmとする。

色は、テーブルが白色の場合は黒、濃緑色の場合は白とする。

それぞれのラインは、「広義の守備コート」「サービスエリア」「レシーブエリア」に含まれる。狭義の守備コートには、

ライン(守備ラインとセンターライン)は含まれない。

解説:ラインの厚さは、触れて判る範囲で極力薄くすること。

3.コート

(1)テーブル及びフレームの裏面(下側)を除く、上面、内外側面の全てを「コート」という。

解説:コートとは、テーブルの上面及び側面、フレームの内側面、上面、外側面、サイドフレームの先端の垂直面の全てを総称する。

(2)サポート及びそれらを取り付ける金具は、コート外とする。

解説:ネットの両端にある金具、サポート(ネットを立てる支柱)、取り付け金具は、全てコート外である。

(3)ネットによって2分されたコートの自分側を「自領コート」、相手側を「他領コート」といい、自領コートのうち、

守備ラインによって分けられたット側を「前コート」、守備ラインを含むエンドフレーム側を「広義の守備コート」という。

(4)サーバー側の「広義の守備コート」の、センターライン及び守備ラインを含む右側のエリアを「サービスエリア」と言い、左側を

「狭義の守備コート」と言う。レシーバー側の「広義の守備コート」の、センターライン及び守備ラインを含む右側のエリアを

「レシーブエリア」と言い、左側を「狭義の守備コート」と言う。

解説:従来の規則集で言うサーバーズ・ライトハーフコートはサービスエリアとなり、レシーバーズ・ライトハーフコートは

レシーブエリアとなる。従ってサーバーズ・レフトハーフコートとレシーバーズ・レフトハーフコートに対する、

適切な呼び名が無くなってしまったことになるので、便宜上それらを狭義の守備コートと呼ぶことにする。すなわち、

広義の守備コートは、サービスエリアと狭義の守備コート、あるいはレシーブエリアと狭義の守備コートを総称して言うことになる。

(5)守備ラインは守備コートに、またサービス及びレシーブ時、センターラインはサービスエリア・レシーブエリアに含まれる。さらに、

サイドフレームとエンドフレームに同時にボールが触れた場合には、サービスの時もラリーの時もエンドフレームに触れたものと判定する。

解説:サーブ時にセットされたボールが、センターラインや守備ライン上に置かれていても問題はなく、サービスされたボールが、

レシーブエリアのセンターラインの延長上(オンライン)にあるエンドフレームに当たってコート上に落ちた場合はセーフとなる。

サーブ時にセットされたボールの設置点(ボールの中心部)が、サービスラインより前コート側だったり、センターラインより

左側(狭義の守備コート側)だったりした場合はサービスミスとなり、サービスされたボールの中心部が、レシーブエリアの

センターラインより左側のエンドフレームに当たった場合はコースアウトとなる。

4.ネットアセンブリ

(1)ネットアセンブリは、ネット、サポート及びそれらを取り付ける金具で構成される。

(2)ネットを張るためのサポート及び取り付け金具の一部は、テーブルの上面及びテーブルの上空にかからないようにしなければならない。

解説:ネットを支える金具がテーブルの上面及びテーブルの上空にかからないようにしなければならないとあるが、これだけでは不十分で、

コートの縁から2cm程度しか離れていない場合は、転がってきたボールが落下する前に、ネヅトを支える支柱に当たり、方向が

変わることも考えられるため、最低でも支柱がコートの縁から4cm以上離れていなければならない。ボールが支柱に当たった時点で

アウトではあるが、微かに触れてボールの方向が変わったことを、審判が見落とすことも考えられ、ボールの進行に影響が及ばない

距離の4cmとした。

(3)ネットの規格は、日本卓球ルールに準じ、布等で構成される。

下縁に幅1.5cmの白布を付け、下縁の最下部に紐を通す。

(4)ネットは、垂直に取り付けるものとする。

解説:現在多く使われている、ネットの幅を調整するための円柱状の金具は、溝のような切れ込みが入っており、この部分が真下になるように

装着することで、ネット垂直にセットできるようになっている。

(5)ネットの最下部は全長に渡って、テーブル上面の上方4.2cmに張られるものとする。

解説:実際にネットを水平にたるみ無く張ろうとしても、若干ネットの中央が下がるので、ネットの中央の位置で4.2cmをきちんと測る。

するとネットの左右の端が中央より若干高くなってくるので、その高くなった割合を左右均等になるように慎重にネットを張るように

しなければならない。ネットの高さは必ず中央と両端の3カ所で測定し、いずれの測定場所においても、4.2cmより低くなっては

いけない。また競技中に、浮いたボールあるいは動きが荒れたボールではないにも関わらず、ネットにかかるような事が数回連続して

起きた時には、主審はネットの高さを確認しなければならない。

直前のページへ戻るーーーーーーー

ボール

- セルロイド球のルールでは

39.50~40.50mm

だったので

39.80㎜ のボールを見たことがあります。

ノギスで計測したら

40.00㎜なかったので

メーカーに問い合わせたことがありました

- プラスチックボール

の新規定では

40.0㎜~40.60㎜

という事で

仮に平均を

40.30㎜と想定しているようです。

ボールが失速する理由は

ボールの表面積にも影響を受けています。

そこで!

今回は

換算してみることにしました。

R = 球の半径

Π = 円周率(3.14)

S = 表面積

S = 4 × Π × R^2

この公式を使って計算してみましょう!

セルロイド球 の表面積は

≒ 4973.8856 平方ミリ

プラスチックボールでは

≒ 5099.6426 平方ミリ

その差は 161.757 平方ミリ

√ 161.757

を計算すると

一辺が

≒ 12.7184

の正方形がイメージできます。

口径が 39.80 ㎜ と 40.30 ㎜ のボールでは

一辺が 12.7184㎜の正方形分の空気抵抗を受ける

これは進もうと思っても

進み切れないボールの実態だと思いますね!

もちろんその他にも

ボールの弾みに特徴と要素が隠されていますが

飛んでこない

飛んでいかない

理由には

表面積は必要不可欠な条件と言えます。

これから

みなさんも、様々な研究をすると思いますが

より得点率の高いプレーを選び出せると良いと思いますね!

blより

直前のページへ戻るーーーーーーー

body oncontextmenu='return false'>

}}